W4-927SCダブルバスレフスピーカーの設計と製作

2008年の正月休み(既に1年4ヶ月前のことです)に長年の趣味であるオーディオ自作の復活!!の

一弾として、フルレンジスピーカーシステム(サブシステム)を自作しようと考えて、久しぶりに秋葉原に小型の

スピーカーユニットを探しに行ってきました、1年以上かけてやっと聞ける状態に完成しましたので紹介します。

●自作スピーカーシステムの目標(当初)

①3WAYのネットワーク付きスピーカーでは再現しないフルレンジの特徴である

ボーカル帯域が前に押し出してくるダイナミックレンジの広い応答の速いスピーカーシステム。

②10cm~12cm辺りの解像度の良いユニットで構成された小型のシステム。

③某放送局で始まった「SONGS」のボーカルを楽しむ再生用

●選んだユニットと気に成ったユニット

ユニットを探し行ったショップは「麻布オーディオ 秋葉原店」と「コイズミ無線」です

ユニットの選択は一番重要な部分です聴いてみないと自分の好みの「音質」なのかわからないものです。

音は人間の五感の一つである「聞く」の部分でありどんな高価な製品でもこの五感に訴えるものがないと

もう一度「聴きたい」と思う気持ちにならないものです。

聞き比べが出来たのは「麻布オーディオ 秋葉原店」でしたのでここでユニットを選んできました。

数ユニット試聴して最終的に決めたユニットは「W4-927SC」です、メーカーは「Tang Band」、

もう一点の最後まで気に成ったユニットは同じメーカーの「W3-1231SN」です、W4-927SCと甲乙つけがたい程の

非常にきれいな繊細な音のするユニットです。繊細な表現はW3-1231SNの方が上と感じましたがダイレクト感はW4-927SCです

●私のスピーカーユニット選びの基準

ボーカルが自然に再生され高域に伸びがあること

音量を小さくしても全体のバランスが崩れないこと

音量を大きくしてもうるさく成らない(鳴らない)こと

楽器(フォークギター、ピアノ、バイオリン)がリアルに再生されること

●W4-927SC

10cmネオジウムマグネット防磁型フェイズプラグ付強化ポリプロピレンコーンフルレンジユニット

再生周波数:65Hz~18kHz

Fs:65Hz

インピーダンス:6Ω

音圧レベル:88dB

許可入力(通常):40W

許可入力(瞬間):80W

Vas:8.06L/Qts:0.46/Qms:3.79/Qes:0.52

重量:0.41kg

●スピーカーボックスの容積検討

購入してきてから、手持ちの小型2WAY SPEAKER KENWOODの「CM-9」 容積約3リットルのウーハーと

交換(BOXのみ使用)して聞いてみました。CM-9に比べるとボーカル及び高音楽器の再現性、中高域の抜けが良く

フルレンジ一発なのに2WAYのツィーター有りのCM-9より再現される音は生気があり求めている音質です。

ところが3リットル程度のバスレフでは低音が出ません。

麻布オーディオの試聴時のスピーカーボックスは約8リットルの箱にバスレフポートが付いていたのを思い出しました。

ここからが悩みどころです、中高音が良いのですから低音を補強してやる必要があります。

悩んでいる内に数ヶ月が過ぎてスピーカーBOXの設計関係の書籍を探している矢先に幸運にも「無線と実験2008年5月号」から

「高能率・高音質システムを目指す 小型スピーカーの設計と製作 第1回(小澤隆久)」が同じ「W4-927SC」を使用して

連載記を始めました。連載記事では6.5リットルの「密閉箱」と「バスレフ」の両方を製作して特性比較を行うものでした

この設計・製作の記事の結果を参考にしてスピーカーBOXの容量(サイズ)と方式(密閉、バスレフ、ダブルバスレフ、バックロードホーン)を

決定することにしました。この記事のデーターでは6.5リットルでも高域の出力レベルが高くネットワークで高域を減衰させて

バランスをとっています、結果は10cmとは思えないワイドレンジの再生と成っています。

私は高域を減衰させるのではなく低音をさらに補強し高域とバランスさせるために容積を増やしたダブルバスレフに挑戦することにしました。

●設計前のスピーカーボックスの仕様

①容積は8リットル以上とする②ダブルバスレフ方式として低音を補強しバスレフポートは後面とする

③スピーカーの位置(高さ)を座って聴いた時に耳の高さ70cm~80cmの高さとする

④高さを確保するので横幅は出来るだけ縮めたスリムな形状にする

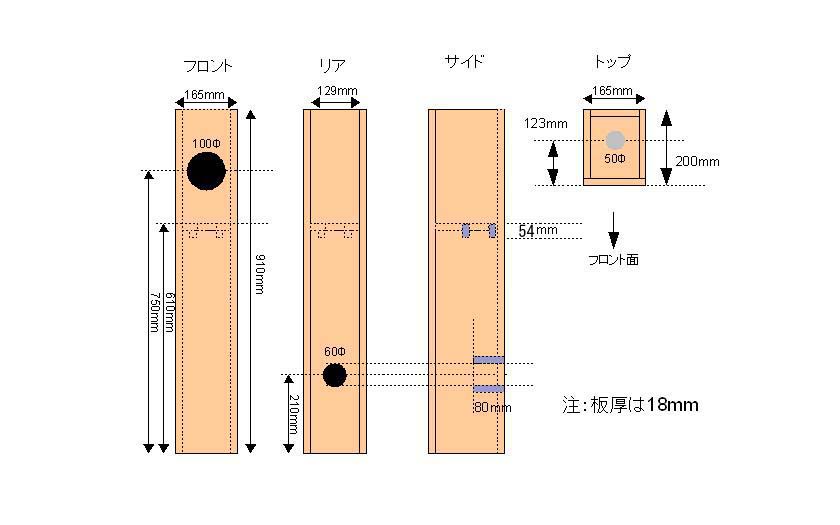

●決定したスピーカーボックスの外形

第二ダクトの共振周波数は約77Hzとして共振点での音圧を約4dB程度持ち上げて低音のレベルを上げています。

失敗すると低音がボンついて付帯音がまとわりつきそうですがW4-927SCのメーカー特性を見ると1KHz以上は10dBも上昇しているので

低音のレベルを多めに持ち上げておいた方が結果は良いのではと予測してこの寸法に決定しました。

スピーカーBOXの大きさは低音を増強するために当初の目標の小型ではなくかなり大きな中型のトールボーイタイプと成ってしまいました。

●スピーカーボックス用の板材とカット

板材は910mm×1820mm×18mmのラジアターパイン集成材を近くのホームセンターで購入してカットまで依頼しました

スピーカー用の丸穴とダクト2箇所の穴開けはジグソーで開けて、後の細かい補強材も自分でカットしました

カットした板材の一部が下の写真です、すべてのカットをホームセンターに依頼すべきでした

組み立て途中のBOXを後面から見た内部の構造です

第一のBOX内には上面、側面、後面に吸音材DCP-A001を入れて中高音の反射による音のニゴリを抑えています。

組み立て直後の初音だしの状態です

初試聴の音質の状況は予想どおりでボーカルの再生やアコースティックギターが生々しいのが印象的です

しばらくはこの状態で色んな曲を楽しんでエージングしてみます。

ネットで紹介されていたスピーカーの周波数特性測定ソフトの「MySpeaker」の試用版を使ってパソコンで特性を測定してみました。

カメラ用三脚にコンデンサーマイクをセットしてスピーカーの軸上1mの距離での特性を測定しました。

測定結果は予想どおりの期待した結果となり再生音とほぼ一致しています。

(注:10KHz以上の高域の部分は測定に使用したマイクの特性が出て低下しています。)

この結果、W4-927SCの高域のレベルが高い特性と低域のバランスが取れて10cmサイズとは思えないワイドレンジと

成りフルレンジスピーカー特有のアンプ出力からスピーカーの間に余分な素子の介在しないストレートな再現を聞かせてくれます。

●出来上がったBOXの共振周波数の再計算

当初の計算ではFd1=107Hz、Fd2=77Hzと計算しましたが、出来上がった内容積でExcelを使用して再計算した結果は

下記の様にFd1=139.49Hz、Fd2=66.85HzとFd1とFd2が上下に広がっています。

後日、共振周波数についてはインピーダンス特性を測定してみる必要がありそうです。

いづれにしても多少の誤差はあるでしょうが測定結果は期待どおりの好結果ですので問題はありません。

参考文献:長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術「基礎知識編」

●試聴結果

早速、録画しておいたDVDで試聴してみました

SONGSの甲斐バンドの「裏切りの街角」「安奈」などはギターの音が艶かしく甲斐のボーカルの再現性が良く

竹内まりやのカバー曲「駅」では甲斐のボーカルの雰囲気と演奏のマッチングが最高と成り泣けてきました。

世界に唯一つのダブルバスレフスピーカーの完成です。1年4ヶ月の苦労も吹っ飛んで音楽に浸れます。

ちなみにジャズ、ロック、演歌の再生音もバッチリでした。クラッシックはこれから確認しますがピアノ、バイオリンの再生音が

非常に良かったので問題ないことが予想されます。

●塗装後のW4-927SCダブルバスレフスピーカー

日本のSPユニットメーカーはコーラルが事業をやめて世界一のFOSTEXのみと成りましたが海外メーカーは多数存在するようです

特に最近は小型のユニット(8cm~14cm)辺りに優秀なスピーカーが出てきていることを実感しました。

反省点、スピーカーBOXの製作は工作技術が必要であることを痛感しました、また塗装が非常に難しく、今後の課題です。

![]()

ホームへ戻る